私はヤマハ音楽教室でピアノ講師をしています。

そんな経験がある方も少なくないと思います。

今回は、

- 暗譜が飛ぶ理由

- 暗譜を確実にする5つのコツ

について、お伝えしていきます。

なぜ暗譜は飛ぶのか?

なぜ暗譜は飛ぶと思いますか?

それは、身体で覚えているからです。

たくさんたくさん練習していると、いつのまにか「楽譜を見なくても弾けるようになっている」ことがありますよね。

コマなし自転車の練習をするとき、はじめは

と、いろいろなことを考えながら練習しますよね。

でもたくさん練習することで、身体が覚えるので、何も考えなくても乗れるようになるんです。

というのは、自転車と同じで「身体が覚えている」状態。

「ドレミ」や「指の動き」を意識しなくても、身体が動いてくれます。

この状態は、暗譜をする過程として「とても大事」で間違っていません。

ただ、ここで終わってしまうと、緊張したときなどに、暗譜が飛んでしまうことがあるんです。

つまり、

- 身体が覚えている

- 指が覚えている

状態は、暗譜のスタート地点!

暗譜を確実にするためには、身体だけじゃなく、脳にしっかりインプットすることが大事なんです。

それでは、次のパートで暗譜を確実にするためのコツを見ていきましょう。

暗譜を確実にする5つのコツ

暗譜を確実にするコツは次の5つ。

- 両手で弾く

- ゆっくり両手で弾く

- 片手ずつ弾く

- 両手で弾くが、片方の手は音を出さない(鍵盤に触れるだけ)

- 頭の中で両手で弾く

- ①→⑤まで順番にやっていくと効果的

- すべて、楽譜を見ないでやる

- 途中でわからなくなったら、楽譜を開いて確認する

- 「歌いながら弾く」と、覚えやすい

それでは、1つずつ、くわしいやり方を見ていきましょう。

両手で弾く

まずは、「楽譜を見ないで両手で弾く」練習をしましょう。

それまでにたくさん練習していれば、身体が覚えていて、暗譜で弾ける部分も多いかもしれません。

途中で、わからなくなったら、楽譜を開いて確認します。

わからなくなったところは、

- 片手ずつ弾く

- 歌いながら弾く

- 和音記号、調性などを書き込む

と、より覚えやすいですよ。

ゆっくり両手で弾く

つぎに、「楽譜を見ないでゆっくり両手で弾く」練習をします。

テンポを落とすと、指の動きを意識するようになります。

すると、それまで「無意識で弾いていたところ」が

とわからなくなることがあるんです。

テンポを落としたときに「暗譜が飛ぶところ」は、身体は覚えていても脳が覚えていないところ。

楽譜を確認して、覚えなおしましょう。

片手ずつ弾く

つぎは、「楽譜を見ないで片手ずつ弾く」練習をしましょう。

と思っていても、片手ずつにすると弾けなくなるものです。

特に左手!

発表会などで、暗譜が飛びやすいのも左手ですよね。

楽譜を見ないで、

- 左手だけ

- 右手だけ

どちらでも弾けるようにしましょう。

両手で弾くが、片方の手は音を出さない(鍵盤に触れるだけ)

片手ずつの暗譜ができたら、次は「両手で弾くが、片方の手は音を出さない」という練習をします。

右手は普通に弾いて、左手は音を出さずに鍵盤の上で指だけ動かす。

それができたら手を反対にしましょう。

これまた難しくて、脳トレみたいなんですが、やっておくと、かなりしっかり頭に入りますよ。

頭の中で両手で弾く

つぎは、「頭の中で両手で弾く」練習。

ピアノのないところで、エアーで弾きます。

- 音(聴覚)

- 鍵盤(視覚)

- 鍵盤に触れている感覚(触覚)

- 指の動き

など、細かくイメージしてください。

鍵盤がない状態で、イメージするのは難しいですが、自然にイメージできるようになるまで、何度も繰り返しましょう。

発表会で緊張しないための練習法は、発表会で緊張しないために【緊張の予防法】をピアノ講師が伝授をどうぞ。

暗譜を確実にするコツ【番外編】

上のパートでお伝えした5つのコツの他に、暗譜を確実にするための

- コツ

- 練習法

を見ていきましょう。

あなたに「合いそうだな」と思う方法があればやってみてください。

【番外編】のコツは次の4つ。

- 曲の途中から両手で弾き始める(暗譜で)

- アナリーゼをして楽譜に書きこむ

- 楽譜だけを見る時間を作る

- 楽譜を書く

1つずつ、くわしく見ていきましょう。

曲の途中から両手で弾き始める(暗譜で)

一度止まってしまうと、そこから弾き始めるのって難しいですよね。

発表会で、間違えたときに

という経験がある方もいると思います。

どこからでも弾けるようにしておけば安心ですよね。

方法としては

- 誰かに楽譜を指さしてもらい、そこから弾き始める

- 楽譜を見て、目についたところから弾き始める

- あえて途中で止まり、一呼吸あけてから続きを弾く

などがありますよ。

アナリーゼをして楽譜に書きこむ

次のようなことを調べていきます。

- 拍子

- リズム

- 調性

- 形式

- 和声(和音の進行、つなげ方)

とはいえ、細かくアナリーゼをするには時間も知識も必要です。

まずは、

と感じる部分だけでも

- 調

- 和音進行

などを調べてみたり、先生に聞いてみたりしましょう。

- 転調している

- メロディはさっきと同じだけど和音が違う

など、発見があると思います。

そうやって、

- なぜそれまでと違う感じがするのか

- なぜ悲しい感じがするのか

などを、分析をすることでしっかりと頭に入り、暗譜しやすくなりますよ。

それから「形式」も頭に入れておくと暗譜しやすくなります。

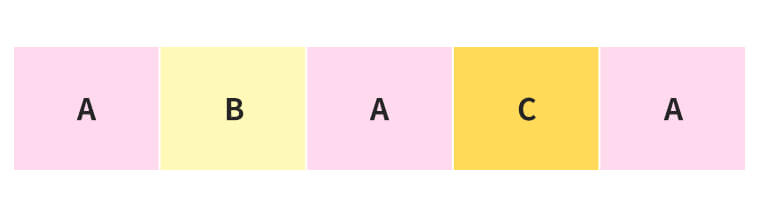

例えば、「エリーゼのために」で見ていきましょう。

「エリーゼのために」は、「ミレミレミシレドラ〜」の部分が何度も出てきますよね。

その部分を「A」とすると、次のような形式になっています。

こうやって見ると「エリーゼのために」は、

【「A」「 B」「C」の3つの部分】と【それぞれのつなぎの部分】

を覚えればいいわけです。

曲の「最初から最後まで」いっきに覚えるより、「A」「 B」「C」という「まとまり」で覚えた方が効率がいいですよね。

楽譜を見るだけの時間を作る

「弾くだけ」が、ピアノの練習ではありません。

楽譜を見るだけの時間も作りましょう。

上のパートでお伝えした、「アナリーゼ」をして書き込んだ楽譜だと、より効果的!

- 通勤電車の中

- 弾く練習をする前

などに、楽譜を見る時間を作りましょう。

楽譜を書く

という方には、「楽譜を書く」という方法もあります。

楽譜を見ながら書き写すのではなく、自分で思い出しながら書きましょう。(わからなくなったら楽譜を見てOK!)

曲によっては、ものすごく時間がかかるけど、効果は大きいです。

1曲まるまる書くのではなく、「どうしても覚えられない!」という部分だけでも大丈夫ですよ。

まとめ

暗譜が飛んでしまうのは、身体で覚えているからです。

暗譜を確実にするためには、次の5つの練習をして、しっかりと脳にインプットしましょう。

- 両手で弾く

- ゆっくり両手で弾く

- 片手ずつ弾く

- 両手で弾くが、片方の手は音を出さない(鍵盤に触れるだけ)

- 頭の中で両手で弾く

また、次の4つもやっておくとさらに安心です。

- 曲の途中から両手で弾き始める(暗譜で)

- アナリーゼをして楽譜に書きこむ

- 楽譜だけを見る時間を作る

- 楽譜を書く

暗譜が確実にできたら、発表会で緊張しないための練習もしておきましょう。

発表会で緊張しないために【緊張の予防法】をピアノ講師が伝授を見てくださいね。