私はヤマハ音楽教室で講師をしています。

そんなお悩みをよく聞きます。

楽譜を読んで弾けないのには、原因があります。

そして、原因に合わせて練習をすれば、必ず楽譜が読めるようになりますよ!

それでは、

- 楽譜が読めない原因と練習法

- 楽譜が読めるようになる!おすすめの教本

の順番で解説していきます。

楽譜が読めない原因

楽譜を読んで弾くことができない原因は次の5つ!

- 音符の「高さ」や「長さ」がすぐにわからない

- 鍵盤ではなく楽譜を見て弾くことができない

- 「ト音記号」と「ヘ音記号」を同時に読むことができない

- 楽譜の少し先を見て弾くことができない

- 調号が頭に入っていない

1つずつ、くわしく見ていきましょう。

音符の「高さ」や「長さ」がすぐにわからない

楽譜を読むためには

- 音符の高さ(五線譜での位置)

- 音符(休符)の長さ

- 記号(拍子記号、反復記号etc.)

など「楽譜を読むためのきまり」を覚えなければいけませんよね。

でも、覚えたとしても…

という状態では、楽譜をスラスラ読むことはできません。

「あ・い・う・え・お」の文字を覚えただけでは、文章をスラスラ読むことはできないのと同じです。

それでは、音符をスラスラ読むための練習法を見ていきましょう。

音符をスラスラ読むための練習法

- 音符の高さ

- 音符の長さ

がすぐにわかるようになるために、効果的な練習法は

楽譜を声に出して読む、歌う

です。

それは、小学生のときにやった「音読」と同じ理由だと思います。

音読は、

- 声に出すことで、「目」だけでなく「耳」からも情報が入るため、理解が深まる

- 黙読より脳のたくさんの場所が働き、「前頭前野」も活性化されるため記憶力が高まる

という効果があるそうです。

声に出して楽譜を読む、歌う

その練習を続けることで、読むのがはやくなっていきますよ!

そして、続けるうちに声を出さなくても、頭の中で楽譜が読めるようになっていくんです。

鍵盤ではなく楽譜を見て弾くことができない

という方を見ていると、

楽譜ではなく鍵盤を見ながら弾いている

ということが多いんです。

「弾き間違えないようにしよう!」と思うほど、鍵盤が気になって見てしまう気持ちはわかります。

でも、鍵盤ばかり見ていては、楽譜が読めるようにはなりません。

鍵盤を見ないで弾くための練習法

鍵盤を見ないで弾くために効果的な練習法は…

指のポジションを変えなくても弾ける曲を練習する

です。

たとえば、チューリップの曲。

「ドレミ ドレミ ソミレドレミレ」は、ドレミファソに指を置いたまま弾けますよね。

慣れてきたら、少しずつ離れた鍵盤を弾けるようにしていきましょう。

のちほど、おすすめの教本を紹介しますね。

ト音記号とヘ音記号を同時に読むことができない

という方は

- ト音記号

- ヘ音記号

を同時に読むことができていないかもしれません。

どちらか1段に集中してしまい、2段を同時に見ることができていないということはありませんか?

ト音記号とヘ音記号を同時に読むための練習法

- ト音記号

- ヘ音記号

を同時に読むために効果的な練習法は…

- 右手を歌いながら左手を弾く

- 右手を弾きながら、左手のリズムをたたく

です。

「右手を歌いながら左手を弾く」という練習をすると、両手がとても弾きやすくなりますよ。

また、左手が「和音伴奏」の曲なら、

右手を弾きながら、左手のリズムをたたく

という練習がおすすめです。

楽譜の少し先を見て弾くことができない

楽譜を読んでスラスラ弾くためには、

今、弾いているところ

ではなく、

楽譜の少し先

を見なければいけません。

楽譜の少し先を見て弾くためには、今までお伝えしてきた

- 音符の「高さ」や「長さ」がすぐにわかる

- 鍵盤ではなく楽譜を見ながら弾ける

- ト音記号とヘ音記号を同時に読むことができる

という力が必要です。

その上で、楽譜をスラスラ読むためのトレーニングとして

- かんたんな楽譜をたくさん弾く

- 和音に慣れる

という練習法が効果的です。

「かんたんな楽譜をたくさん弾く」の練習法

今、

- 練習中の曲

- レッスンで習っている曲

より、もっとかんたんな楽譜を用意しましょう。(おすすめの教本はのちほど紹介します。)

練習法ですが、曲を弾く前に

- 拍子

- 調号

- 音部記号

を確認しましょう。

そして…

「同じリズムが続いているな。」

「1段目と3段目は似ているな。」

「ここに臨時記号があるから気をつけよう。」

など、楽譜全体をざっと見てみましょう。

それから、いきなり両手で弾いていきます。

何度か練習して、止まらずに弾けるようになったら、次の曲へ進み、たくさんの曲を弾いていきましょう。

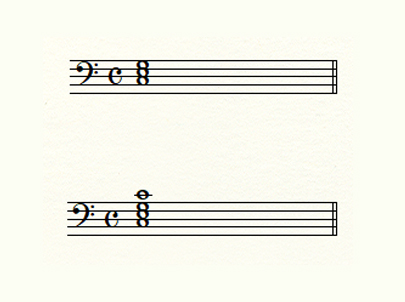

和音に慣れる

上で「かんたんな楽譜をたくさん弾く」という練習法をお伝えしました。

この練習で、和音が伴奏形で出てきたら、分散させずに同時に弾いて確認しましょう。

たとえば…

上のような形で和音が出てきたら

のように、同時に弾きます。

なぜ、このような練習をするかというと…

- 和音を読むのが早くなる

- 和音に合わせて指がパッと動くようになる

から。

「お・に・ぎ・り」と一文字ずつ読んでいた子供が、「おにぎり」と単語で読めるようになり、慣れるにつれて「おにぎりを食べました。」とまとまった文で読めるようになるのと同じ。

かんたんな曲から、たくさん弾いて

- メロディ

- 和音

をまとまりで読めるようにしていきましょう。

調号が頭に入っていない

楽譜は読めるようになってきたけど…

調号が多い曲は、間違えてばかり!

という方も多いと思います。

そんな方は、音階(スケール)をスラスラ弾けるように練習しましょう。

音階(スケール)をスラスラ弾けるようにする

という方が、スケールを練習した方がいい理由は…

「それぞれの調でどの音にシャープやフラットをつけるのか」を覚える(感覚として身につける)ことができるから。

たとえば、シャープが3個ついている曲を弾くとき、

ではなく、

とわかって弾くと、シャープを落としにくくなります。

また、それが感覚として身に付いていれば、シャープを落として弾いてしまった時にも、

と、自分で間違いに気づきやすくなりますよ。

次のパートで、スケールの練習におすすめの教本をお伝えします。

楽譜が読めるようになる!おすすめの教本

楽譜が読めるようになるための効果的な練習法は、次の5つでした。

- 楽譜を声に出して読む、歌う

- 指のポジションを変えなくても弾ける曲を練習する

- 右手を歌いながら左手を弾く

- かんたんな楽譜をたくさん弾く

- スケールの練習をする

この中から、

- 指のポジションを変えなくても弾ける曲を練習する

- かんたんな楽譜をたくさん弾く

- スケールの練習をする

に、おすすめの楽譜や教本をお伝えします。

「指のポジションを変えなくても弾ける曲の練習」におすすめ

「指のポジションを変えなくても弾ける曲」の練習におすすめの教本は、次の2つ。

- 大人のための独習バイエル

- ブラインドタッチで弾けるおとなのための楽しいピアノスタディ

1つずつ、見ていきましょう。

大人のための独習バイエル

「バイエル」は、ピアノ教室でもよく使われる初級のピアノ教本。

それを、独学でピアノを弾く大人のために編集したのが「大人のための独習バイエル」です。

「大人のための独習バイエル」は、

- 上巻

- 下巻

の2冊があります。

上巻の曲は、指のポジションを変えないで弾けるので

鍵盤ではなく楽譜を見ながら弾く

という練習ができますよ。

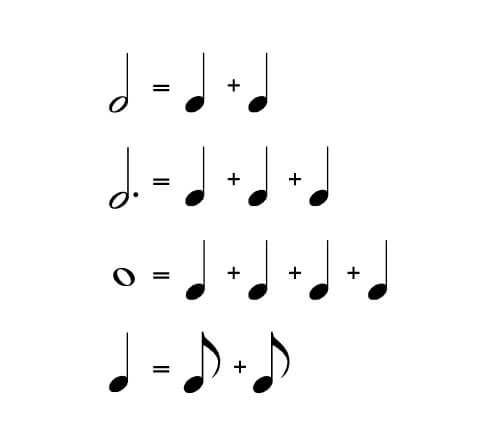

また、バイエルは、音符の長さをとても理解しやすい教本!

曲を進めていくと下の図のような「音符の長さのきまり」を無理なく覚えていくことができます。

ブラインドタッチで弾けるおとなのための楽しいピアノスタディ

鍵盤ではなく楽譜を見ながら弾く力をつける

そのために作られたのが「ブラインドタッチで弾けるおとなのための楽しいピアノスタディ」です。

3巻まであるんですが、1巻は全てが、指のポジションを変えずに弾ける曲!

2巻からは、少しずつ離れた鍵盤を弾いていきますが、無理なく進められるように、離れすぎない音で作られていますよ。

鍵盤を見なくても弾けるようになる

それを目的に作られた教本なので、

という方におすすめです。

「かんたんな楽譜をたくさん弾く練習」におすすめ

「かんたんな楽譜をたくさん弾く練習」におすすめの楽譜、教本は次の3つ!

- ぷりんと楽譜

- ピアノの上達のための初見練習301

- こどもの初見奏

一つずつ、見ていきましょう。

ぷりんと楽譜

ぷりんと楽譜は、教本ではなく、楽譜を購入できるサイトです。

好きな楽譜を1曲からダウンロード購入することができるんですが、楽譜見放題のサブスク(月額定額制)もあるんです。

- ライトプラン(¥480/月)→5点まで楽譜が見放題

- スタンダードプラン(¥990/月)→無制限、365日いつでも楽譜が見放題

とてもお得なので「かんたんな楽譜をたくさん弾く」という練習法にピッタリですよね。

なぜ、ぷりんと楽譜がおすすめかというと、あなたの好きな曲で練習ができるから。

ピアノ楽譜は10万点以上あり、さまざまなジャンルの楽譜がそろっています。

また、1曲に対して、いくつかの難易度の楽譜が用意されているため、あなたのレベルに合わせて選ぶことができますよ。

>>> ヤマハ「ぷりんと楽譜」を見る

ピアノの上達のための初見練習301

この曲集には

基本練習 → 応用練習 → 総合練習

と難易度順に、初見練習のための曲が301曲入っています。

- 左右3本の指を使う初歩の練習

- ポジションを固定させる基本練習

- 重音や指変えなどの応用練習

- 7つの調を学ぶことができる総合練習

と、1冊で「基本から応用まで」練習できますよ。

こどもの初見奏

1巻〜3巻まであり、

- 1〜2巻→バイエル併用

- 3巻→ツェルニー併用

とレベル別にわかれています。

「スケール練習」におすすめ

「スケール練習」におすすめの教本は、次の2つ。

- ハノンピアノ教本

- バーナムピアノテクニック 全調の練習

1冊ずつ、見ていきましょう。

ハノンピアノ教本

ハノンピアノ教本には、全調(24種)の

- スケール

- アルペジオ

があります。

- 調号

- スケールやアルペジオの指使い

が頭に入っていれば、譜読みだけでなく、曲を弾けるようになるスピードも速くなりますよ!

また、ハノンは「鍵盤を見ないで弾く練習」にもおすすめ。

ということはありませんか?

鍵盤を見ないで弾くためには、

鍵盤と鍵盤の距離の感覚をつかむこと

が大事。

ハノンピアノ教本は、「鍵盤と鍵盤の距離の感覚をつかむ」ために、効果的なんです。

ハノンのスケール、アルペジオは、異名同音の調が入っていないため、全24種です。

異名同音…ド♯とレ♭など、書き方は違うけど、鍵盤上では同じ音のこと。

バーナムピアノテクニック 全調の練習

「バーナムピアノテクニック 全調の練習」は、

という方におすすめ。

全調(30調)の曲が入っていて、曲のはじめにそれぞれの調のスケールが載っています。

ハノンのスケールと違って、1つ1つが短い曲になっていて弾きやすいので、初級の方にもおすすめですよ!